盛岡商人の夢

明治32年(1899年)、函館の新浜町。すでに刻み昆布製造業で財を成していた柳田藤吉が、埋立地1万坪を購入しました。62歳。安政3年に若き日の柳田が初めて函館の地を踏んでから、すでに40年以上の歳月が流れていました。

明治34年(1901年)、この広大な土地に、当時の函館では珍しい堂々たるレンガ造りの倉庫群が姿を現しました。「柳田倉庫」の誕生です。赤レンガの壁は、北海道の新時代を告げるかのように、港に向かってそびえ立ちました。 倉庫は瞬く間に評判となりました。その堅牢さ、その美しさ、そして何より圧倒的な収容力。北洋漁業の基地として栄えていた函館で、柳田倉庫は商人たちの信頼を集めていきます。

明治40年(1907年)の大火が函館の街を焼き尽くした時、奇跡が起きました。多くの建物が灰となる中、レンガの壁は炎に耐え、倉庫は生き残ったのです。

弁天倉庫から函館どっくへ

明治43年(1910年)、事業は株式会社化され、資本金50万円の「弁天倉庫株式会社」が設立されました。

大正7年(1918年)、実業家・小熊幸一郎の手に渡った弁天倉庫は、さらなる発展を遂げます。最盛期には、巨大な倉庫群が立ち並び、函館港から水揚げされる数々の海産物や物資を収めていました。

しかし、戦争の影が忍び寄ります。

昭和18年(1943年)頃、海軍の要請により函館船渠(現・函館どっく)が施設拡張を進める中、弁天倉庫はその敷地に組み込まれることになりました。国策という大きな流れの中で、商人たちの夢の倉庫は、軍需工場の一部となっていったのです。 それでも赤レンガの壁は残りました。空襲にも耐え、戦後の混乱期も乗り越え、静かに函館の海を見つめ続けています。

静寂の終わり

函館どっくの一角で、今も現役の倉庫として使われ続けてきた弁天倉庫。

戦後も、高度成長期も、バブルの時代も、そして平成から令和へ—赤レンガの壁は、造船業を支える施設の一部として、その役目を果たし続けてきました。観光地図には載らない、けれど確かにそこで働き続けてきた煉瓦たち。

しかし125年目を迎える2025年、その歴史に転機が訪れようとしています。

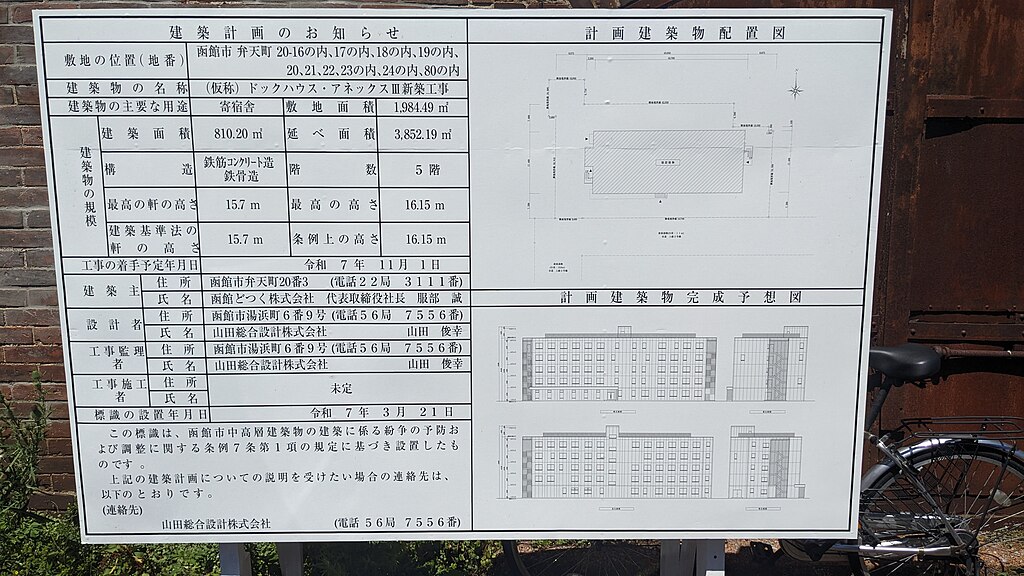

これらの倉庫について別の計画があるようです。明治から続く倉庫群の一部が、その姿を変えようとしているのです。 明治の商人たちの夢、戦火を生き延びた赤レンガ、函館の産業を支え続けた記憶—それらすべてが、静かに幕を下ろそうとしています。

この物語に、続きはあるのでしょうか。